12月16日,中國科協官網發布新入選“共和國的脊梁——科學大師宣傳工程”的劇目名單,重慶大學原創話劇《何魯》入選,重慶大學校園文化建設又新增一重量級標志性成果。

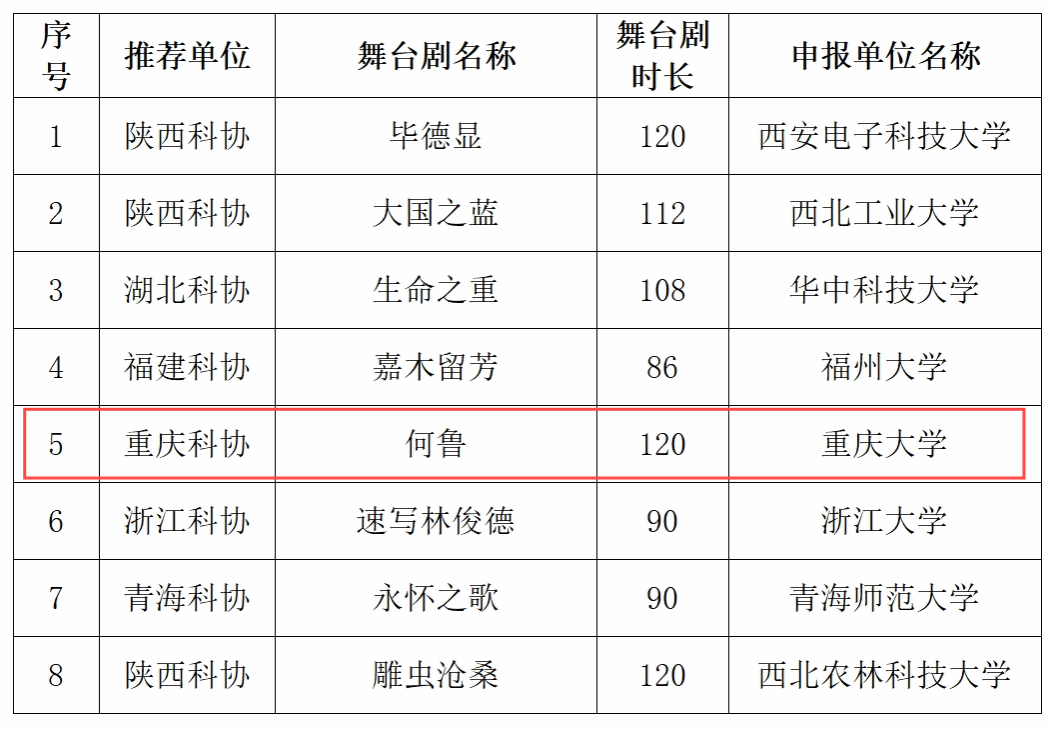

2024年度“共和國的脊梁——科學大師宣傳工程”入選名單

中國科協官網公布入選名單截圖

“共和國的脊梁——科學大師宣傳工程”由中國科協聯合教育部、共青團中央、中國科學院、中國工程院、中國文聯等部門共同實施,旨在用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,培育創新文化,弘揚科學家精神,涵養優良學風,營造創新氛圍。該工程自2012年啟動、2013年首演以來,至此次新增入選一批,共有27所高校的28部劇目入選,《何魯》是川渝地區高校首部入選劇目。28部劇目中有清華大學的《馬蘭花開》、上海交通大學的《錢學森》、浙江大學的《求是魂》、廈門大學的《哥德巴赫猜想》、吉林大學的《黃大年》等。“大師劇”以原創舞臺劇為載體,展現科學家精神風貌,助推新時代科學家精神鑄魂育人。

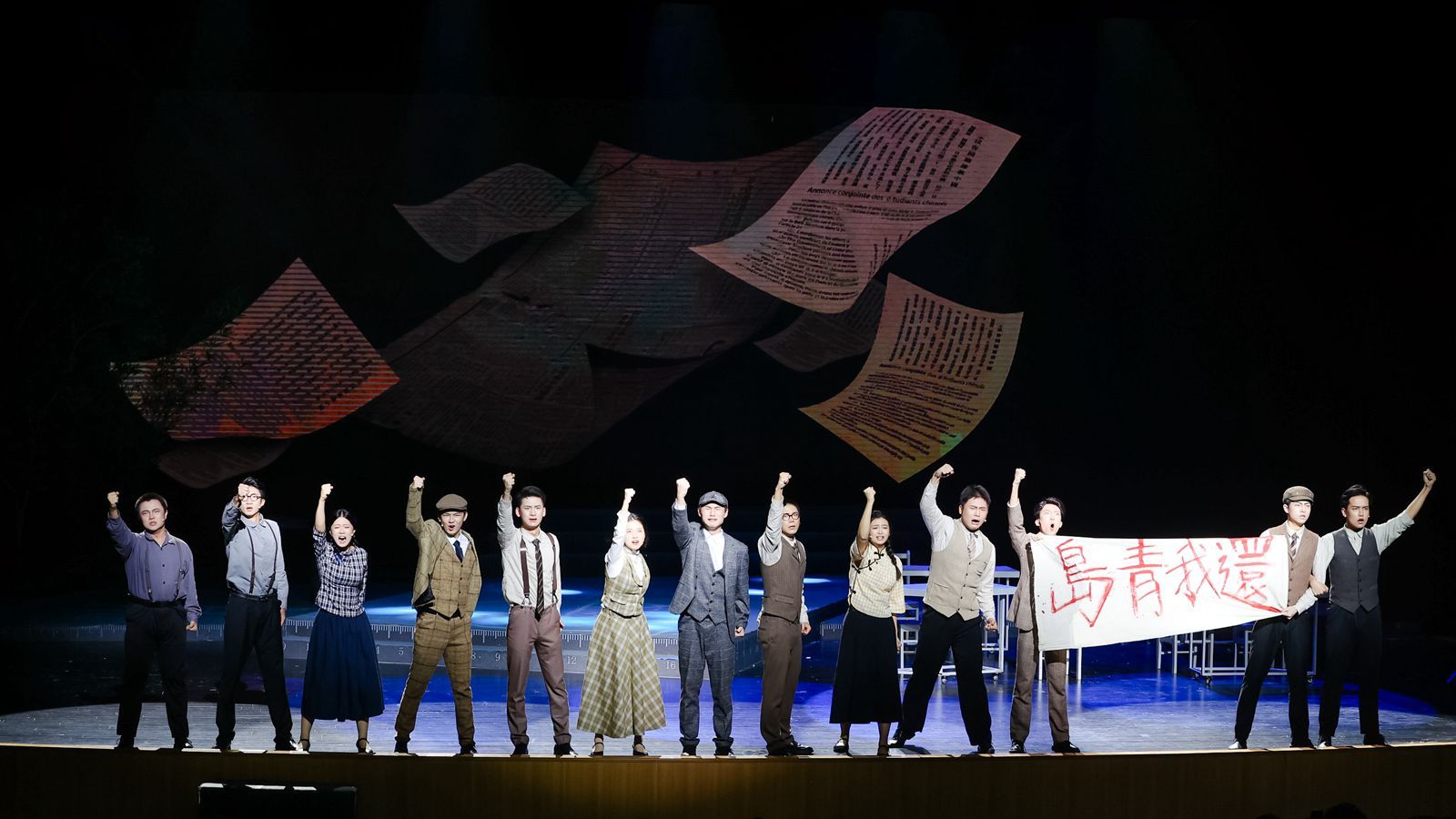

話劇《何魯》是以重慶大學第五任校長、新中國成立后的第一任校長何魯先生為原型打造的大型原創話劇。何魯,字奎垣,筆名云查,是我國著名的數學家、教育家、書法家、詩人,是將現代數學引入中國的先驅之一。1894年出生于四川廣安,1912年留學法國里昂大學,1919年回國。先后就職于國立東南大學、上海中法通惠工商學校、大同大學、第四中山大學、云南大學、重慶大學等學校。嚴濟慈、錢三強、趙忠堯、吳文俊等國之棟梁都曾受業于他。1973年9月13日,何魯在書房伏案工作,突然心肌梗塞發作,手中緊握的筆尚未放下,便倒在了書桌旁,走完了人生旅途,時年79歲。何魯先生1932年至1952年在重慶大學度過了二十載春秋,先后任第一任理學院院長和第五任校長,為重慶大學做出了卓越貢獻。

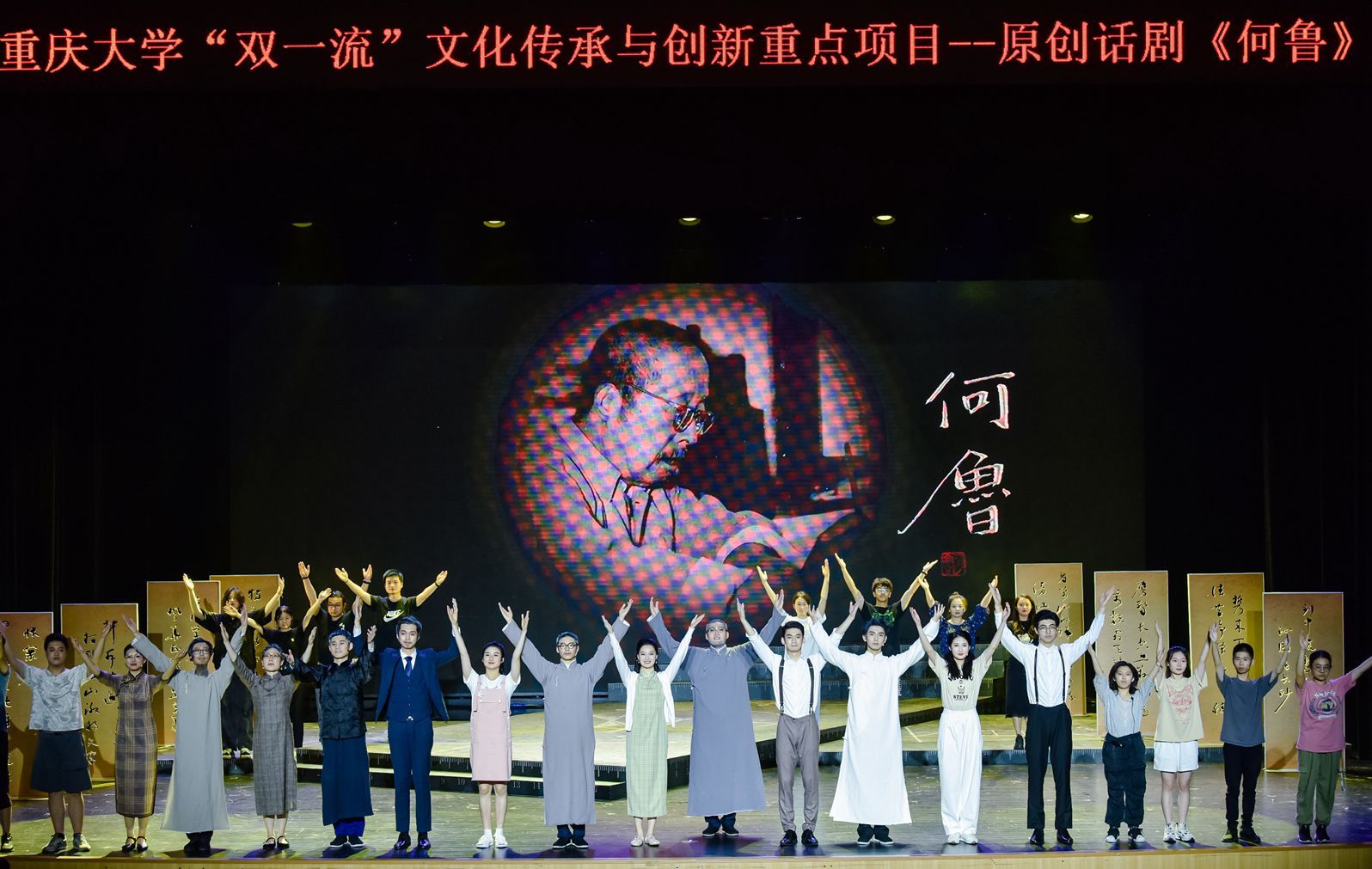

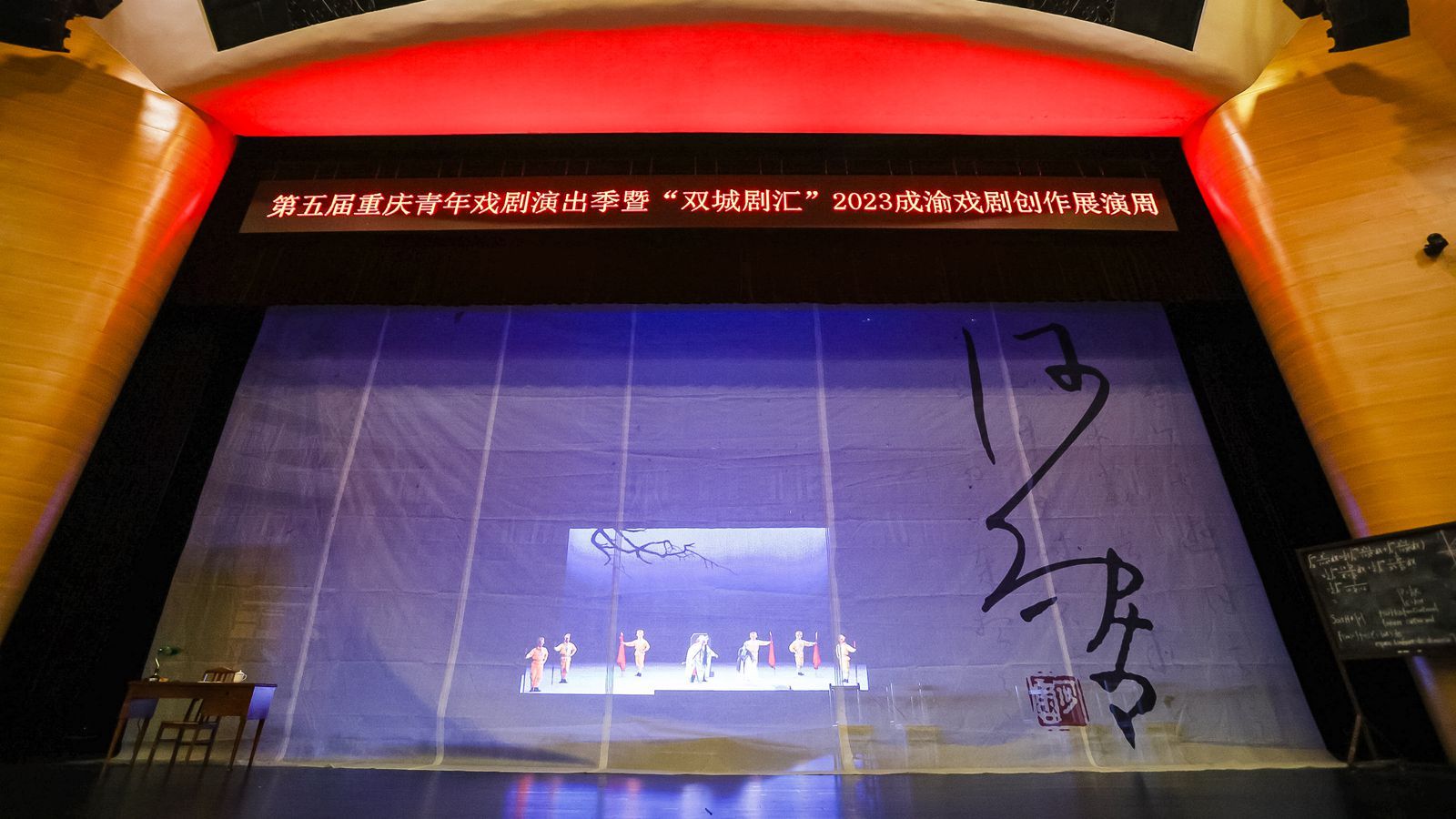

何魯先生的一生充分彰顯了以愛國主義為底色的科學家精神。他胸懷祖國,追求真理,丹心照汗青;他淡泊名利,服務人民,薪火傳四方;他甘為人梯,獎掖后學,桃李滿天下。話劇《何魯》正是基于對何魯科學家精神的敬仰與傳承而創作。2019年對標“共和國的脊梁——科學大師宣傳工程”啟動話劇《何魯》的創作,并將該劇作為學校“雙一流”文化傳承與創新重點項目。該劇在深度挖掘檔案史料的基礎上,選用時空重疊的表現手法,展現何魯先生負笈法蘭西、拓荒高等數學、躬身編教材、創校興學、創辦中國數學會等人生經歷,講述大先生探索數學強基之路、踐行科教報國之心的一生。劇本歷經數十次修改完善,于2022年5月建組排練。

同時,該劇的創作全面踐行“時代新人鑄魂工程”理念,全體演員和幕后工作人員均由重慶大學學生藝術團縉云話劇隊的在校學生擔任;通過“師生演校友、學弟演學長”致敬大師,以大師劇的形式打造沉浸式思政課堂;通過展現以何魯為代表的重大“大先生”胸懷祖國、潛心研究的科學精神和樂教愛生、以文化人的教育追求,啟智增慧、培根鑄魂,引導青年學生立大志、明大德、成大才、擔大任。

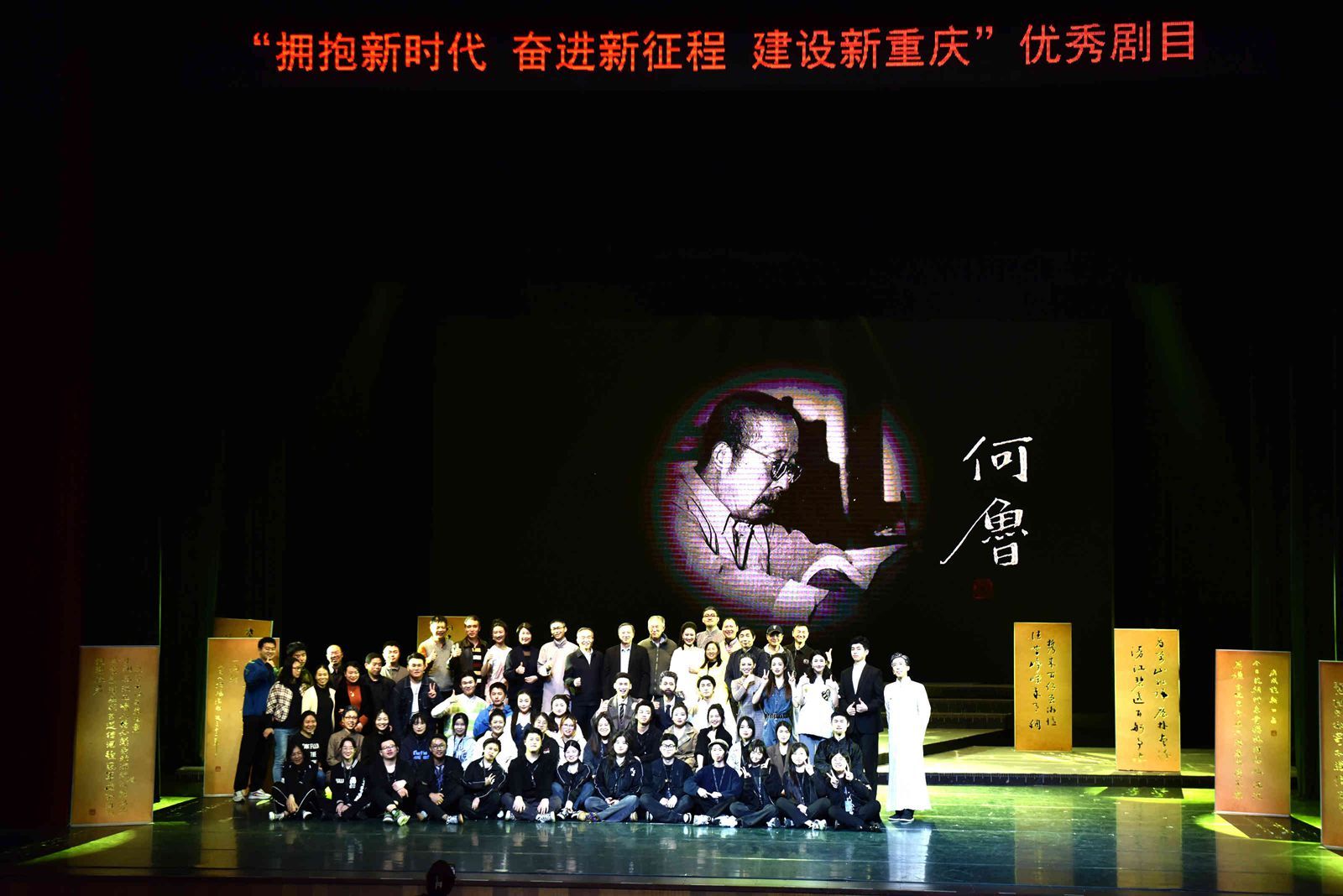

該劇的創作、排練和演出得到了中國科協、重慶市科協、重慶市文聯、重慶市劇協、重慶數學學會的大力幫助和悉心指導,于2023年4月獲得第八屆重慶大學生戲劇演出季全部大獎,2023年入選中國科協“科學家故事舞臺劇推廣行動”首批10個重點推介劇目,2024年入選教育部高校原創文化精品(全國共20部)。自2022年公演以來,已演出11場(其中校外演出3場,分別在西南大學和廣安),覆蓋線上線下觀眾4萬余人,取得了較好的育人實效和社會反響。

每場演出都會收到眾多觀眾的留言。有學生觀眾留言表示,觀看過程中幾度熱淚盈眶,感動于何魯先生胸懷祖國的愛國精神、勇攀高峰的創新精神,甘為人梯的育人精神,同時也深刻領悟到當代青年的責任與使命,努力做為祖國科學事業不懈奮斗的有志青年!有教師觀眾留言表示,感恩所有同何魯先生一般為中華民族崛起而奉獻自我的前輩,我輩誓將繼承和弘揚何魯先生的科學家精神,竭盡全力在學術前沿勇攀高峰,教學陣地刻苦專研,為科學發展獻畢生所學,為祖國繁榮育有用之人。

“這部劇還原度很高,我之前聽父親講起過的關于爺爺的故事,在演出中都刻畫得特別生動。”何魯的孫媳婦吳柳專程從成都趕到廣安觀看演出。吳柳表示,爺爺何魯身上展現的家國情懷、嚴謹治學態度、對家人關愛,深深感動和激勵了后輩們;作為晚輩,將繼續秉承何魯的遺志,弘揚他留下的寶貴精神財富。

飾演青年何魯的重慶大學美視電影學院2021級本科生張德運表示,何魯老校長的事跡彰顯了老一輩科學家赤誠報國、甘于奉獻的高尚情操,新時代青年學子不僅要講好科學家的故事,更要以實際行動踐行家國情懷。

重慶大學一向重視校園文化建設,特別注重“檔案賦能思政,校史文化育人”。從2018年開始培育打造“德行的力量——重慶大學校史系列舞臺劇”檔案文化育人品牌,先后編排校史舞臺劇《寅初亭》《重大·1929》《何魯》等,堅持將重慶大學歷史上推動學校發展的優秀人物、典型事件,以生動的方式“演”出來、“講”精彩、傳播開,引導學生爭做“愛國、勵志、求真、力行”的時代新人。

來源:檔案館

攝影:鄭宇 覃顯甦 部分圖片由檔案館提供