“發明‘對構齒輪’,靈感來自于小時候玩的‘滾鐵環’游戲。”7月25日,重慶大學機械傳動國家重點實驗室陳兵奎教授介紹說。

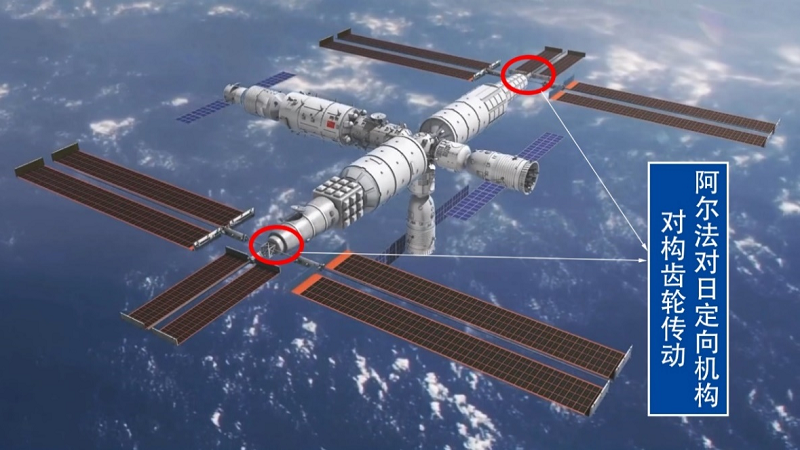

7月24日,搭載中國空間站問天實驗艙的長征五號運載火箭成功發射。問天實驗艙阿爾法對日定向驅動機構對構齒輪傳動的研發工作,正是由陳兵奎教授團隊承擔。

重慶大學自主研發對構齒輪傳動,用于問天實驗艙阿爾法機構。

對構齒輪保障柔性太陽翼24小時不間斷“追日”

根據央視的解讀,本次問天實驗艙配置了目前國內研制的最大面積可展收柔性太陽翼,單翼全展開狀態下長達27米,面積達138平方米,不管是展開面積還是供電能力,全新升級后的“翅膀”都達到了天和核心艙太陽翼的兩倍之多,雙翼超萬瓦級的供電讓空間站基本實現了“用電無憂”。

據介紹,受太陽入射角和空間站飛行姿態的影響,太陽翼的發電效率會因時段不同、姿態不同而產生相應變化。為讓柔性太陽翼24小時不間斷追蹤太陽,保持最高狀態的發電效率,保障空間站用電,問天實驗艙首次采用了我國目前設計規模最大、連續工作壽命最長、傳輸功率最大的大型回轉運動類空間機構產品——對日定向裝置,實現太陽翼雙自由度同時轉動,確保每一縷陽光都垂直照射在太陽翼上。

“我們歷經8年自主研發的對構齒輪傳動,用在阿爾法機構中,可以保持太陽翼如向日葵一樣,一直追著太陽,汲取能量。”陳兵奎說,對構齒輪的發明原理,來自很多人小時候玩過的“滾鐵環”游戲。

“滾鐵環直走的時候,鐵環垂直于地面。而拐彎的時候,鐵環與地面傾斜。因此,我們猜想曲線與曲面的接觸會具有很好的誤差適應性。”陳兵奎和團隊在“滾鐵環”原理基礎上,經過研究,提出了具有很好誤差補償能力的線面對構齒輪傳動。

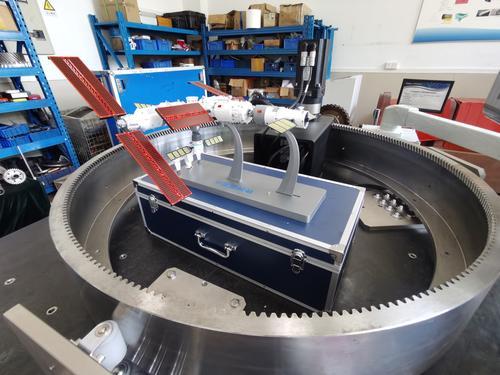

模擬小齒輪在大齒圈中的傳動。

連續奮戰百天完成產品交付,已獲3項國際專利

據介紹,基于問天實驗艙對日定向裝置的對構齒輪研究,從2014年開始到今年成功發射升空,用時近8年。近年來,團隊已經陸續形成了曲線—曲線、曲線—曲面的對構圓柱齒輪、對構錐齒輪等的理論體系。截至目前,已獲得德國、英國、法國等國際專利3項。此次升空的問天實驗艙,采用的正是曲線與曲面的對構齒輪。

回想起科研攻關的這些日子,陳兵奎表示,最艱苦的時候是在2020年的5月到8月。為了按時交付對構齒輪正樣產品,團隊成員夜以繼日趕工。陳兵奎說:“由于重慶沒有高精度的檢測設備,產品需要送到成都進行協作檢測,為了趕時間,我們當時實驗室的機器24小時不停機地生產,一撥人也是24小時接力跑,馬不停蹄地把樣品生產出來送到成都檢測,再不斷調校,經過100天的連續奮戰,最后成功交付。”

陳兵奎表示,問天實驗艙中的對構齒輪傳動系統中應用的齒輪,經過實驗室論證,理論壽命可以達到25-30年,對于太空惡劣環境的耐受能力,也較傳統齒輪更為優異。

1:1比例的問天實驗艙對構齒輪大齒圈。

未來還將推廣到汽車和機械制造等行業

此次問天實驗艙的成功升空,讓重慶大學機械傳動國家重點實驗室再度引發關注。

據了解,該實驗室于1988年獲國家批準建設,是我國首批工程技術領域的國家重點實驗室,也是首批機械制造領域3個國家重點實驗室之一,主要從事以齒輪為重點的機械傳動系統基礎、應用基礎研究,是國際四大齒輪研究中心之一。

重慶大學黨委常務副書記王時龍介紹,近年來,依托機械傳動國家重點實驗室,重慶大學相關技術先后在嫦娥四號生物科普試驗載荷、嫦娥五號著陸驗證系統、首次月面無人鉆取采樣任務等國家重大工程中,解決了故障定位不準、試驗評價手段不足等關鍵難題。多次出色完成中國航天任務后,積累了豐富經驗。“相信未來,在中國的深空探測和載人航天領域還將出現重慶大學的身影。”王時龍堅定地說。

陳兵奎透露,下一步,團隊還將發揮對構齒輪傳動技術承重能力更強、更耐用、效率更高的優勢,將其推廣到汽車、機械制造等其他行業當中,讓航天科研創造更大的社會價值。