9月6日,重慶大學環境與生態學院、三峽庫區生態環境教育部重點實驗室楊易教授領銜國際合作研究團隊在《科學》(Science)雜志上發表了題為《氣候變化加劇了農業對環境的影響》(Climate Change Exacerbates the Environmental Impacts of Agriculture)的綜述論文(Review)。該論文系統性地評估了氣候變化對農業環境問題的深遠影響,涵蓋了農業生產、溫室氣體排放、水資源利用、土壤侵蝕、氮磷污染、病蟲害暴發、農藥污染以及生物多樣性喪失等多個方面。

論文發表頁面

由于化肥和農藥的過度使用、灌溉、畜牧養殖等原因,農業生產已經成為全球生態環境問題的重要貢獻者。農業活動產生了全球25%的溫室氣體排放,消耗了人類用水量的85%,并使用了全球80%的氮和90%的磷。隨著人口的增長和經濟的發展,在全球糧食需求增加的背景下,農業對環境的負面影響將會進一步加劇。如果按照目前的發展趨勢,僅農食系統的溫室氣體排放就可能阻礙實現《巴黎協定》中將氣溫升高控制在2°C以內的目標。此外,未來耕地擴張也會對全球多個地區的生物多樣性造成嚴重威脅。

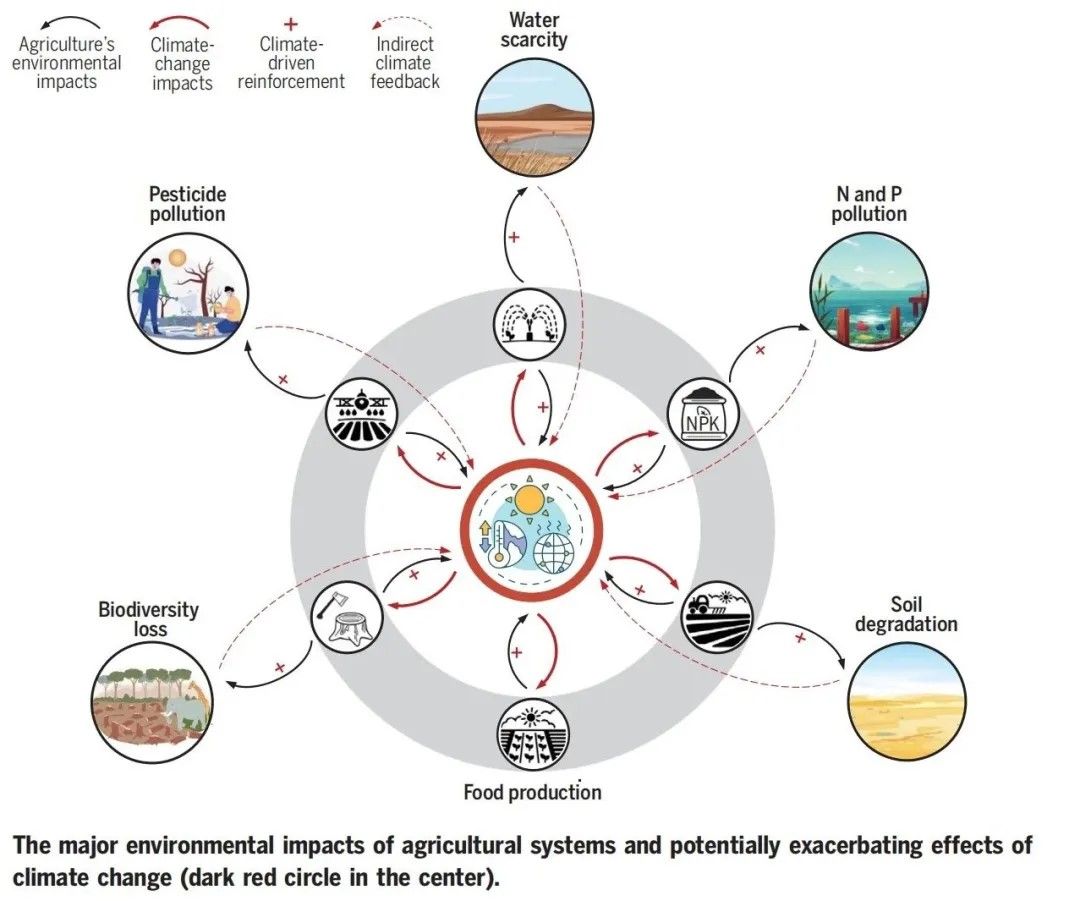

這篇論文提出,氣候變化對農業環境的影響,就像人口增長和經濟發展一樣,起到了放大作用。文章在總結和分析大量研究的基礎上,系統地評估了氣候變化對農業環境的多種負面影響,并深入闡釋了氣候變化與農業溫室氣體排放互饋的潛在機制(圖1),并進一步評估了它們的影響程度和地理分布。

圖1:氣候變化加劇了農業系統對環境的負面影響。中間的圓圈代表氣候變化。灰色圓圈代表農業系統,里面的小圓圈表示農業系統影響環境的過程。暗紅色箭頭表示氣候變化對農業的影響,加號表示氣候變化對農業環境問題的強化效應,包括對氣候變化的直接反饋(如CH?和N?O排放的增加)。虛線箭頭表示農業活動產生的環境問題對氣候變化的間接反饋(例如,養分徑流刺激了湖泊中的CH?排放)。

以農業中氮和磷問題為例,農業是全球氮和磷的主要消耗部門。過量使用氮磷肥料已經導致了嚴重的水體富營養化和空氣污染問題。文章指出,氣候變化可能會加劇農業氮磷肥的使用和流失,引起更加嚴重的環境問題。降雨格局的變化和氣溫上升正在改變著農業土壤中氮和磷流失的方式、數量和時間,以及它們在環境中的遷移過程。預計未來農業氮流失的熱點地區將主要集中在東南亞、東非等地。氣候變暖可能還會增加由于化肥使用導致的活性氮(如NH?,可形成細顆粒物PM2.5)和氮氧化物(如NOx,可形成地面臭氧)的排放,因為這些化學物質的揮發性與溫度密切相關。此外,氣候變化也會導致農業中氮和磷流失增加,比如夏季熱浪、干旱以及寒冷環境中更頻繁的凍融循環等因素都會加劇這種情況。

文章最后指出,氣候變化、全球人口增長和經濟發展帶來了多重相互關聯的挑戰,迫切需要向適應氣候變化的可持續農業系統轉型,以減少農業對全球環境的負面影響以及氣候變化帶來的更嚴重的后果。我們應該加快推廣那些已經被證明有效的可持續農業技術,同時解決這些技術在農民采用過程中遇到的社會和經濟障礙。此外,還需要增加對農業研究的資金投入,開發新工藝和新技術,并推動發展既美味、價格合理又環保的替代食品,促進整個社會向可持續和健康的飲食結構過渡。

楊易教授

該論文的第一作者為重慶大學楊易教授,重慶大學為第一單位,共同通訊作者為明尼蘇達大學美國科學院院士David Tilman教授、明尼蘇達大學金哲儂副教授、康奈爾大學美國科學院院士Christopher Barrett教授、斯坦福大學美國科學院院士David Lobell教授。其他主要作者包括中國科學院生態環境研究中心主任朱永官院士、阿伯丁大學英國皇家科學院院士Pete Smith教授、加州大學伯克利分校Paolo D’Odorico教授、加州大學圣地亞哥分校Jennifer Burney教授、斯坦福大學Anna Michalak教授等。其他參與作者還包括斯坦福大學美國科學院院士Peter Vitousek教授、康奈爾大學美國科學院院士Mario Herrero教授、牛津大學Michael Clark研究員、南京大學劉蓓蓓教授、中國科學院南京土壤研究所夏龍龍研究員、中國農業大學莊明浩副教授等。

楊易教授和團隊

近年來,我院教師在Science, Nature Plants, Nature Food, Nature Geoscience和PNAS等期刊發表了系列學術論文,在生態環境領域形成了較強的國際影響力,助力學校“雙一流”建設和學科高質量發展。

來源:環境與生態學院

作者:鄒志華