6月12日,由重慶大學、四川大學聯(lián)合主辦的“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟校長圓桌會議在四川成都天府國際會議中心舉行。科學技術部副部長林新,坦桑尼亞教育科學技術部部長阿道夫·福斯廷·姆肯達,重慶市人民政府副市長馬震,四川省委常委、宣傳部部長鄭莉,重慶大學校長王樹新,四川大學副校長趙長生,匈牙利德布勒森大學、文萊大學等共建“一帶一路”國家高校校長及哈爾濱工業(yè)大學、北京理工大學等國內(nèi)高校校長,教師代表、留學生代表等近200人參加會議。重慶大學副校長李劍主持會議。

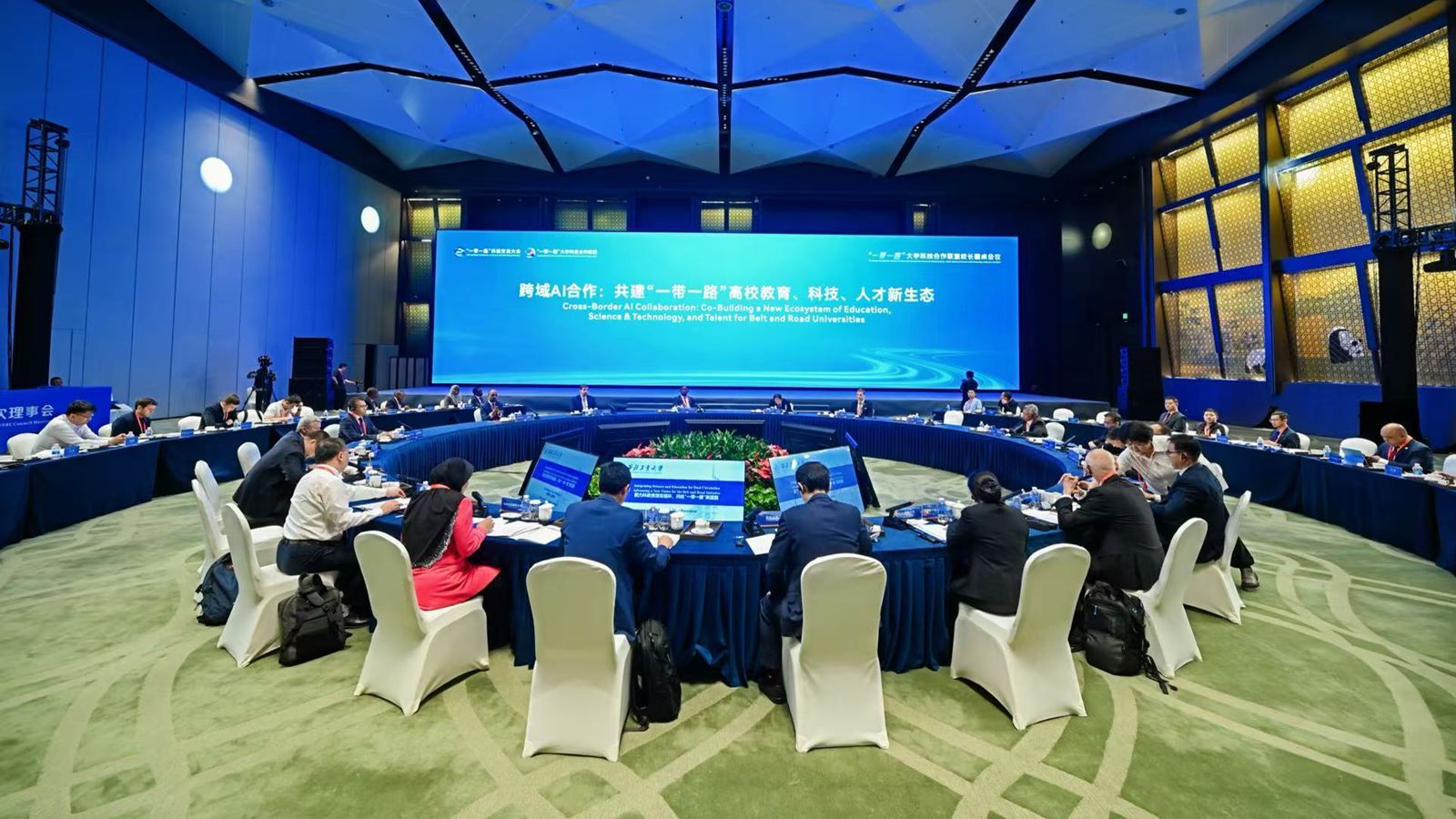

大會現(xiàn)場。陳林攝

本次大會圍繞“跨域AI合作”等關鍵詞匯聚全球智慧和資源,打破學科、地域和國家間的壁壘,共同探索創(chuàng)新教育模式,提升科研水平,培養(yǎng)適應未來發(fā)展需求的高素質(zhì)人才。

大會還發(fā)布了“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟交流合作計劃,為科研項目聯(lián)合攻關、創(chuàng)新人才聯(lián)合培養(yǎng)以及技術成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化提供堅實的制度保障和資金保障,為推動高質(zhì)量共建“一帶一路”注入新動能。

與會嘉賓合影。陳林攝

合作共享:

推動全球教育、科技與人才融合發(fā)展

“人工智能飛速發(fā)展,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進,加之氣候環(huán)境、糧食安全等全球性問題,為高校深化合作、協(xié)同發(fā)展提出了新課題。”致辭環(huán)節(jié),林新指出,希望聯(lián)盟總結經(jīng)驗,深度對接共建“一帶一路”國家高校資源和發(fā)展需求,推動構建教育、科技、人才融合發(fā)展的國際合作新模式,為構建創(chuàng)新驅(qū)動、開放包容、公平公正、共同繁榮、普惠可持續(xù)的“一帶一路”科技創(chuàng)新共同體作出貢獻。

科學技術部副部長林新致辭。陳林攝

“在信息時代的科研范式變革中,開放合作才是關鍵。”阿道夫·福斯廷·姆肯達表示,此次會議不僅是積極響應“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計劃的生動實踐,更是推動全球科技創(chuàng)新合作、加速新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要舉措。希望借此契機促進共建“一帶一路”國家高校在人工智能領域的經(jīng)驗共享和合作機制創(chuàng)新,為人工智能賦能全球發(fā)展貢獻智慧和方案。

坦桑尼亞教育科學技術部部長阿道夫·福斯廷·姆肯達致辭。陳林攝

“高校作為教育、科技、人才的關鍵交匯點,是推動新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展的重要主體和關鍵力量。”馬震指出,重慶將進一步深化與國內(nèi)外高校的交流合作,開發(fā)共享特色課程和精品教材,推動建設一批高水平中外合作辦學機構和項目,共同建設一批產(chǎn)業(yè)技術研究院和海外研發(fā)機構,攜手開啟“一帶一路”科技合作新篇章。

重慶市人民政府副市長馬震致辭。陳林攝

“本次會議旨在進一步促進全球大學間分享信息、知識與資源,推進更寬領域、更深層次的科研合作、文化交流和人才流動,讓人工智能領域更多科技創(chuàng)新成果惠及各國人民。”鄭莉表示,期待以“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟為橋梁和紐帶,共建創(chuàng)新平臺,共享創(chuàng)新資源,加強協(xié)同攻關,實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展,為共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展注入更多新動力。

四川省委常委、宣傳部部長鄭莉致辭。陳林攝

“回望歷史,絲綢之路不僅是商貿(mào)通道,更是文明交融之路。如今,我們傳承絲路精神,以教育為紐帶,以科技為橋梁,攜手續(xù)寫新時代的絲路華章。”王樹新表示,通過AI技術促進跨域合作,將為可持續(xù)發(fā)展注入新動能。重慶大學正著力構建“AI+”育人體系,打造智慧能源、智能制造等交叉學科平臺,并依托“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟,與各兄弟高校開展全方位、多層次科研合作。

重慶大學校長王樹新致辭。陳林攝

“本次會議以大學為橋梁,搭建起一座跨越地域、聯(lián)通理念、共謀發(fā)展的平臺。”趙長生表示,四川大學愿以此次會議為契機,繼續(xù)發(fā)揮地緣與學科優(yōu)勢,聚焦人工智能賦能教育、科技和人才培養(yǎng)的關鍵議題,共同推動大學在多邊合作中的平臺功能和引領作用,積極探索多邊、互信、可持續(xù)的高質(zhì)量合作模式,共同打造更具活力、更富內(nèi)涵的國際科技合作新格局。

四川大學副校長趙長生致辭。陳林攝

圓桌論壇環(huán)節(jié),與會嘉賓聚焦“跨域AI合作:共建‘一帶一路’高校教育、科技、人才新生態(tài)”這一議題貢獻高校方案。

會議期間,高校師生代表還就如何將AI與城市規(guī)劃、文化保護相結合,如何利用人工智能推動生態(tài)環(huán)境建設等問題踴躍提問,與會高校校長以全球化視野,著眼于人工智能的發(fā)展前景,分享了各校的經(jīng)驗和未來思考。

互動問答環(huán)節(jié)。陳林攝

當天下午,還舉行了“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟第三次理事會,圍繞多邊對話、信息共享、制度建設等層面凝聚共識,擘畫未來發(fā)展藍圖。會上,聯(lián)盟新增印度尼西亞萬隆理工大學、烏茲別克斯坦塔什干建筑大學、湖南大學、四川大學等4個成員單位,并現(xiàn)場進行授牌。至此,聯(lián)盟高校達到19所。

全球視界:

貢獻跨域AI合作的高校方案

埃塞俄比亞安博大學校長巴伊薩·萊塔·達諾認為,AI跨域合作面臨數(shù)據(jù)主權與隱私保護法規(guī)、標準化與互操作性、地緣政治與文化壁壘等三方面挑戰(zhàn)。他建議,建設區(qū)域性人工智能研究中心,構建多邊聯(lián)盟;制定統(tǒng)一的人工智能政策,實施倫理準則;開源人工智能工具,搭建聯(lián)合科研平臺。

埃塞俄比亞安博大學校長巴伊薩·萊塔·達諾發(fā)言。陳林攝

印度尼西亞萬隆理工大學校長塔塔奇普塔·迪爾加安塔拉介紹了本校關于共建“一帶一路”高校教育、科技、人才新生態(tài)的具體實踐。他表示,萬隆理工大學正聚焦圖像分割、情感分析、商業(yè)應用、交通運輸?shù)仁箢I域開展人工智能研究,目前已與全球頂尖高校合作發(fā)表160余篇人工智能領域國際聯(lián)合出版物。

印度尼西亞萬隆理工大學校長塔塔奇普塔·迪爾加安塔拉發(fā)言。陳林攝

烏茲別克斯坦塔什干建筑大學校長巴赫羅姆·圖拉加諾夫闡述了人工智能技術助力智慧城市建設與規(guī)劃、推動綠色基建與可持續(xù)發(fā)展、賦能創(chuàng)新與數(shù)字化的構想。他希望,與聯(lián)盟高校攜手推進城市發(fā)展中的AI聯(lián)合研究、在線課程與聯(lián)合教學、學生和教師交流項目、創(chuàng)新中心與試點項目等。

烏茲別克斯坦塔什干建筑大學校長巴赫羅姆·圖拉加諾夫發(fā)言。陳林攝

文萊大學校長哈茲里·基夫萊分析了AI跨域合作的未來方向:開發(fā)AI教育平臺和虛擬生態(tài)系統(tǒng),共創(chuàng)可持續(xù)的人工智能解決方案以應對區(qū)域挑戰(zhàn),加強大學與行業(yè)之間的交流合作。他表示,文萊大學愿攜手聯(lián)盟高校,構建一個前沿的AI生態(tài)系統(tǒng),推動共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。

文萊大學校長哈茲里·基夫萊發(fā)言。陳林攝

黑山下戈里察大學校長維斯林·烏克提克就該校塑造負責任的全球公民的實踐經(jīng)驗,從三方面提出AI跨域合作的建議:基于人工智能對于醫(yī)學、氣候變化等特定領域的影響,召開多主題聯(lián)合會議;為聯(lián)盟高校專家學者提供在線講座;為學校教職工提供聯(lián)合培訓項目。

黑山下戈里察大學校長 維斯林·烏克提克發(fā)言。陳林攝

王樹新分享了以AI賦能教育革新、科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)的重大經(jīng)驗,并提出,要以推動跨域AI合作為核心,以“一帶一路”科技創(chuàng)新合作區(qū)為支點,以“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟為平臺,以共建“一帶一路”聯(lián)合實驗室為抓手,構建跨域AI教育開放新體系,激發(fā)跨域AI科研合作新動能,打造跨域AI人才共育新生態(tài)。

北京理工大學副校長龐思平介紹了該校的人工智能探索實踐和“一帶一路”合作成果,并提出通過構建AI國際化教育體系、打造AI國際化科研平臺、建設AI國際化師資隊伍,推動共建“一帶一路”國家高校間實現(xiàn)合作創(chuàng)新、知識共享,解決共同挑戰(zhàn),推動可持續(xù)發(fā)展。

北京理工大學副校長龐思平發(fā)言。陳林攝

大連理工大學副校長王博表示,要建立科學有效的選才、用才機制,加強合作伙伴國家之間的人才交流;推進“一帶一路”教育共同體建設,加強合作伙伴國教育政策的一致性;推進“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計劃,加強新興技術領域合作。

大連理工大學副校長王博發(fā)言。陳林攝

哈爾濱工業(yè)大學副校長帥永建議,創(chuàng)新教育理念,培養(yǎng)“智能人才”,攜手推動共建“一帶一路”高校學科交叉融合;深化國際合作,共享“新生態(tài)”智能紅利,促進技術聯(lián)合攻關與設施互聯(lián)互通;加強聯(lián)合治理,推動“智能向善”,加強發(fā)展戰(zhàn)略、治理規(guī)則、技術標準對接協(xié)調(diào),形成治理框架與標準規(guī)范。

哈爾濱工業(yè)大學副校長帥永發(fā)言。陳林攝

湖南大學副校長李肯立詳細介紹了該校通過將“千年文化遺產(chǎn)”與“人工智能創(chuàng)新”相結合,實現(xiàn)“平臺—項目—場景”三維聯(lián)動,為“數(shù)字絲綢之路”提供可復制的“湖南大學解決方案”,為建設共享智能教育社區(qū)提供借鑒經(jīng)驗。

湖南大學副校長李肯立發(fā)言。陳林攝

蒙古科技大學副校長巴德瑪尼亞木·蘭吉爾從虛擬教師和AI驅(qū)動的教學助手使在線學習更具互動性、使用AI工具處理和分析研究數(shù)據(jù)、基于AI學習平臺提高偏遠地區(qū)學生的教育可及性等方面,分析了AI在高等教育可能實施的潛在方式。

蒙古科技大學副校長巴德瑪尼亞木·蘭吉爾發(fā)言。陳林攝

西北工業(yè)大學副校長岳曉奎建議,站位要高,積極構建國際化教育新版圖;定位要準,精準對接“一帶一路”新需求;舉措要實,多措并舉落實具體合作行動。

西北工業(yè)大學副校長岳曉奎發(fā)言。陳林攝

趙長生從推動共建“一帶一路”國家高校AI教育標準化、推進AI賦能全球可持續(xù)發(fā)展、深化國際AI人才培養(yǎng)等三方面,提出引領構建AI時代命運共同體的川大展望。

匈牙利德布勒森大學副校長卡羅伊·佩陶以本校實踐為例,分享了德布勒森大學的數(shù)字教育計劃,并從共享平臺與創(chuàng)新、科學與技術合作、人才發(fā)展與流動、聯(lián)合實驗室搭建等方面介紹了人工智能的合作模式。

匈牙利德布勒森大學副校長卡羅伊·佩陶發(fā)言。陳林攝

馬來西亞理科大學副校長哈比巴·A·瓦哈布就該校在癌癥研究、可持續(xù)性研究、半導體研究等重點領域的研究成果展開分享。她表示,學校還在醫(yī)療康養(yǎng)、公共安全技術等領域進行國際研究與合作。

馬來西亞理科大學副校長哈比巴·A·瓦哈布發(fā)言。陳林攝

緬甸仰光大學副校長丹達昂認為,跨域AI合作潛力巨大,能夠提升共建“一帶一路”國家高校實力;通過共建一個涵蓋教育、科學和人才發(fā)展的AI生態(tài)系統(tǒng),能夠推動大學可持續(xù)科技創(chuàng)新;政校企必須采取行動,建立牢固可靠的人工智能伙伴關系。

緬甸仰光大學副校長丹達昂發(fā)言。陳林攝

“一帶一路”大學科技合作聯(lián)盟主席王樹新作總結發(fā)言。他表示,展望未來,高校需通過課程改革、校企合作和國際交流等方式,為學生提供更廣闊的學習和發(fā)展空間,使之成為未來推動可持續(xù)發(fā)展的中堅力量。在AI跨域合作過程中,高校需深化與政府、企業(yè)的合作,建立更加開放包容的合作機制,確保科技創(chuàng)新成果惠及更廣泛的社會領域。

來源:黨委宣傳部